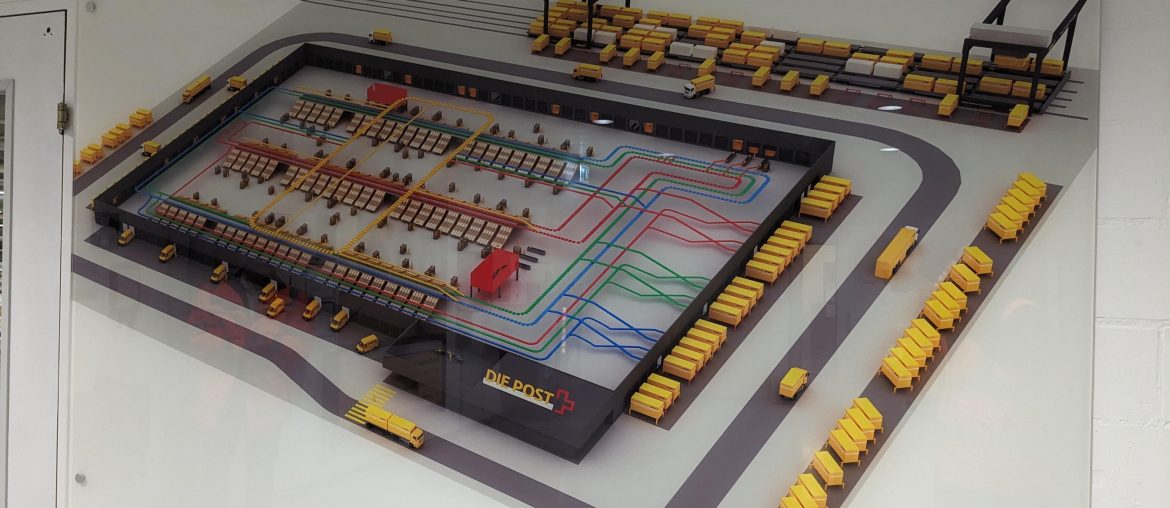

Tagtäglich werden zu Spitzenzeiten allein im Paketzentrum Frauenfeld rund 22’000 Pakete pro Stunde verarbeitet, dies sind pro Tag rund 500000 Sendungen. Die Paketpost ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, doch wie ist der Weg der Päckli?

Warum lesen wir in der Schule Klassiker und wie deute ich einen Text, der vor über hundert Jahren geschrieben wurde? Es gibt nur wenige Jugendliche, die während ihrer Schulzeit nicht mit einer Textanalayse konfrontiert werden. Worauf du dabei achten musst und weshalb es einfacher ist als gedacht, erfährst du in diesem Artikel.

Man kann über TikTok sagen, was man will. Die einen hassen es, die anderen lieben und leben es und andere wiederrum verstehen die Plattform nicht. TikTok ist für viele eine Fundgrube für Tipps und Tricks. Raffinierte Putztrick, virale Kochrezepte, Beauty-Hacks – auf dieser App ist für jeden etwas mit dabei. Wir haben in diesem Jahr einige der kultigsten Beauty-Bewegungen auf der Plattform gesehen, während einige davon fragwürdig waren, werden uns andere mit Sicherheit bis 2023 und darüber hinaus begleiten. Werfen wir einen Blick auf einige der besten und beliebtesten TikTok-Beauty-Trends des Jahres 2022.

Ob man es liebt, hasst oder nicht ganz versteht, der Einfluss von TikTok auf die heutige Generation ist unbestreitbar. In den letzten Jahren hat die Plattform sich als eine lehrreiche Fundgrube für Life-Hacks erwiesen. Raffinierte Putztrick, virale Kochrezepte, Beauty-Hacks – auf dieser App ist für jeden etwas mit dabei. Ich habe für euch einige der besten Beauty-Hacks dieses Jahres herausgepickt.

Ein Video drehen und dieses mit Musik hinterlegen. Die Einfachheit ist augenmerklich, die Nachfrage unermesslich. Der Name des Trends: TikTok. Auch die Politik kommt bei so manchen Creator*innen der Plattform nicht zu kurz. Der Kanal „mitreden“, der mit seinen politischen Inhalten auf Kritik stösst, sticht dabei besonders heraus.

YouTuber aus dem deutschsprachigen Raum zeigen sich erzürnt die Entwicklungen auf der Plattform TikTok. Unter ihnen der YouTuber Tim Heldt, besser bekannt als „Kuchen-TV“. In seinem YouTube Video „mitreden – der nächste feministische Hetzkanal“ klärt er die Community über den Inhalt von „mitreden“ auf – und zerlegt ihn buchstäblich. Ab der vierten Minute des Videos geht der Influencer auf konkrete Beispiele ein, in der Fakten verfälscht oder überspitzt den Konsumenten rübergebracht werden. Auch die Filmindustrie kommt dabei unter die Räder.

Die böse, böse Filmindustrie

Victoria Reichelt ist eine der Schöpferinnen von „mitreden“. In einem ihrer Kurzvideos auf TikTok zum „Bechdel-Test“ geht sie auf Kriterien ein, die einen nicht-sexistischen Film ausmachen sollen. Dieser Test zeigt auf, wie Frauen in Spielfilmen dargestellt werden. Aussagekräftig ist der Test nicht, schon gar nicht wissenschaftlich belegt. Der Test dient einzig und allein dazu, auf die Unterpräsenz von Frauen in Spielfilmen hinzuweisen. Nicht aber, um dies wissenschaftlich und faktisch darzulegen. Er findet seinen Ursprung in einem Comic von Alison Bechdel aus dem Jahre 1985. Demnach sollte ein nicht-sexistischer Film folgende Kriterien aufweisen: Mindestens zwei Frauen müssen vorkommen, sie müssen miteinander sprechen und dabei darf das «Männer-Thema» nicht angesprochen werden. Ist also ein Film gleich sexistisch, der diese Kriterien nicht erfüllt? Wohl kaum.

Filme wie Inception zeigen das Gegenteil. Da belegt nur eine Frau eine Nebenrolle, in ihren Dialogen geht es aber weder um Männer, noch sind andere sexistische Merkmale zu erkennen. Im Film trägt die Protagonistin massgeblich dazu bei, die Probleme der Handlung anzugehen und zu lösen. Sogar ein „männlicher“ Film, wie Fast und the Furios – Tokyo Drift widerspricht den Kriterien des Tests. Auch da ist eine Frau in der Nebenrolle für das Filmgeschehen wichtig und zeigt sich als selbstbewusste, starke Person, die ihrem eigenen Willen nachgeht und zudem sehr gut Autofahren kann. Über die äussere Darstellung des weiblichen Geschlechts im Film lässt sich natürlich streiten. Interstellar, In Time, 21 Jumpstreet oder sogar ein Kinderfilm wie Findet Nemo, wären weitere Beispiele, die dem Bechdel-Test widersprechen. Reichelt betont in ihrem Video, wie wichtig dieser Test sei: „Das ist ein Test, mit dem man ganz leicht herausfinden kann, wie stereotypisch Frauen in Filmen dargestellt werden.“ Diese Aussage ist also schlichtweg falsch.

So verallgemeinert Reichelt

Im nächsten Beispiel wird gleich nachgelegt. Reichelt fordert die Community dazu auf, über Situationen im Alltag nachzudenken, in denen die gesellschaftliche Ungleichstellung der Frau erkennbar wird. Dazu nennt sie die persönliche Erfahrung mit einem alten Mann. Dieser habe ihr gesagt, dass „Männer lieber Frauen mit richtigen Kurven mögen“. Solche Aussagen können in diesem Alter verletzend sein. Dem ist entgegenzusetzen, dass dieser Mann kaum als repräsentativ des maskulinen Durchschnittsbürgers angesehen werden kann, noch ist er das „Nonplusultra“, wie es „Kuchen-TV“ in seinem Video ausdrückt. Das auch Männer solchen Klischees ausgesetzt sind, wird von Reichelt nicht erläutert. Hier wird das Verhalten des männlichen Geschlechts klar verallgemeinert.

Wie aus Ameisen Elefanten gemacht werden

Welches Thema darf bei einem „Aufklärungskanal“ wie „mitreden“ nicht fehlen? Natürlich: die Sache mit der Jungfräulichkeit. Reichelt kritisiert, dass gesellschaftlich von „Jungfräulichkeit verlieren“ geredet wird. Frauen seien insbesondere dem Druck ausgesetzt, das erste Mal zu haben. Diese Aussage belegt Reichelt weder mit einer aussagekräftigen Quelle, noch wird genauer darauf eingegangen. Wenn es diesen Druck überhaupt gibt, sind Männer und Frauen von diesem gleichermassen betroffen. „Jungfräulichkeit bedeutet lediglich, dass man noch nicht berührt worden ist. Das wars, mehr nicht“, fasst „Kuchen-TV“ zusammen. Dies sei innerhalb von einer zehn sekündigen Googlesuche einfach herauszufinden. Zudem ist es jeder Person selbst überlassen, wann sie oder er ihr erstes Mal hat. Anders gesagt: Aus Ameisen kann man auch Elefanten machen.

„So viel Fehlinformation kann man in so wenig Zeit gar nicht packen“

Auch der Rassismus wird bei „mitreden“ thematisiert. Adelaide Arthur, auch bekannt als Lifestyle-Youtuberin mit dem Namen „Ashley Forsson“, stellt in einem ihrer Beiträge die Frage: „Wieso gibt es eigentlich keinen Rassismus gegen Weisse?». Dazu hat sie gleich eine Antwort parat: „Das liegt daran, dass Rassismus ein System ist.“ Rassismus ist kein System, sondern eine politische Ideologie. In dieser Ideologie werden Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft in Klassen eingeteilt und als Minderheiten abgewertet, so Humanrights.ch. Die offizielle Definition des Dudens zum Wort Rassismus sieht zudem keine spezifische Hautfarbe vor, wie „Kuchen-TV“ ausführt. Arthur ändert also einfach einen Begriff in seiner Bedeutung um, ohne klare Belege aufzuweisen. Klar ist, dass in Europa Rassismus gegen schwarze Menschen vorherrscht und das ist leider noch immer ein Problem. Das heisst aber nicht, dass Rassismus nicht auch andersrum auftreten kann. „Kuchen-TV“ kommentiert Arthur’s Beitrag folgendermassen: „So viel Fehlinformation kann man in so wenig Zeit gar nicht packen.“

In einem anderen Video spricht Arthur darüber, dass es moralisch verwerflich sei, Aneignungen aus verschiedenen Kulturen zu vermischen. So kritisiert sie, dass Cornrows und Dreadlocks (Haarstil aus der Afro-Kultur) auch von weissen Frauen und Männern getragen werden oder dass das „Booty Shaking“ genauso von manchen Weissen zelebriert wird. Auch wenn der „Booty-Shake“ mit traditionellen Tänzen aus Afrika verglichen wird, findet dieser seinen Ursprung in der Hip-Hop Szene. Dieses Argument ist demnach schwach. Eigentlich will Arthur die Community auf Rassismus hinweisen und darüber aufklären. Doch unterbewusst passiert genau das Gegenteil. Sie verbietet der Zuschauerschaft indirekt, Kulturen miteinander zu vermischen. Bin ich also ein Rassist, wenn ich als Kongolese eine Älplertracht trage? Ist es rassistisch, als weisse Person Cornrows oder Dreadlocks zu tragen oder Spezialitäten aus Afrika, Asien, etc. zu geniessen? Nein, aber so bringt es „mitreden“ rüber, auch wenn dies nicht das Ziel war.

Fehlinformationen von Funk finanziert

Stünden hinter „mitreden“ nur meinungsäussernde Personen, kann man deren Verbreitung von Fehlinformationen gerade noch so hinnehmen oder zumindest ignorieren. Doch Victoria Reichelt, Adelaide Arthur und die Dritte im Gespann, Maria Popov, beschreiben sich als „Redakteurinnen, Journalistinnen und Moderatorinnen“. Dies ist über Linkedin und Instagram-Biographien herauszufinden. Genauere Recherchen zeigen, dass Victoria Reichelt beispielsweise auch für „Deutschland 3000“ arbeitet. Dies ist ein Kanal von Funk und Funk wiederum ein Contentnetzwerk von ARD und ZDF, welches mit dem Rundfunkbeitrag bezahlt wird. Adelaide Arthur ist ebenso bei Funk angestellt. Somit zahlen deutsche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler den Gehalt von „Journalistinnen“, die im Netz Fehlinformationen verbreiten.

Die Wichtigkeit vom sachlichen Diskurs

Auf Rassismus und Sexismus aufmerksam zu machen, ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Die Gesellschaft kann sich aber nur weiter öffnen, wenn Frauen und Männer am gleichen Strang ziehen. Was bei aller Aufklärung aber nicht vergessen werden darf: Sie ist nur solange zielführend, wenn die darin enthaltene Informationen in ihrer Richtigkeit bestätigt sind. Oder einfach ausgedrückt: Fehlinformationen haben in einer Demokratie keinen Platz. Dazu müssen sich Conten-Creator*innen und Journalist*innen gleichermassen darüber bewusst sein, welche Inhalte sie veröffentlichen und welche Auswirkungen diese besonders auf die junge Zuschauerschaft haben können. Oben genannte Beispiele zeigen: man muss sich über Sachverhalte genauer informieren. Auch wenn das etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Das Kritikvideo des YouTubers Tim Heldt alias «Kuchen-TV»:

Dank der sozialen Medien wurde ich kürzlich auf eine ganz spezielle Hundedame aufmerksam: Bunny, ein Shepadoodle, die mit Hilfe von Knöpfen mit ihren Besitzern kommuniziert. Mit dem eigens für sie eingerichteten Profil @whataboutbunny auf Instagram und TikTok begeistert sie insgesamt bereits mehr als 6 Millionen Follower.

Soziale Medien sind nicht mehr wegzudenken. Sie sind Bestandteil unseres täglichen Lebens dienen als Unterhaltungs-, Informations- und für Unternehmen auch als Werbekanal. Facebook, Instagram, Snapchat und Tik Tok bieten uns die Möglichkeit uns mit Menschen aus der ganzen Welt zu vernetzen, unsere Bilder, schöne Erinnerungen und sowie auch unsere Meinung mit anderen zu teilen. Es ist ein Sprachrohr für Jung und Alt und umfasst alle Themen, sei es Mode, Politik, Musik, Kunst und vieles mehr. Hinter all diesen Vorteilen verbergen sich jedoch auch viele Risiken. Diese werden nun sogar von Betreibern der Applikationen anerkannt und so überlegt sich beispielsweise der Social Media Kanal Instagram die Like-Funktion abzuschaffen. Schauen wir uns doch mal an was die Gründe dafür sind.